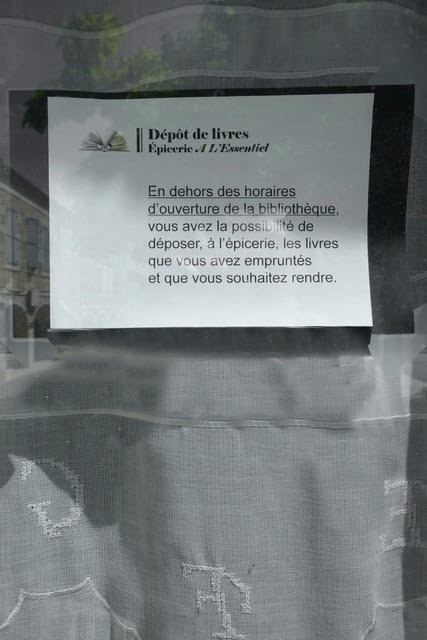

Une multitude de mouvements pendulaires composent le quotidien des habitants des milieux ruraux. La dissociation et l’éclatement entre lieux de résidence et lieux de travail, de consommation ou de relations sociales qui les caractérisent, fait émerger avec force la dimension sociale de la mobilité quotidienne. Sur un même territoire coexistent ainsi ceux qui doivent nécessairement se déplacer, ceux qui voudraient le faire mais ne sont pas ou plus en situation de le pouvoir, et ceux qui préféreraient ne pas le faire (par manque de moyens, pour des motivations écologiques, etc.). Cela vaut pour les personnes, mais aussi dans certains cas pour les services et les biens. L’article explore les tensions entre la question de la mobilité et la complexité des articulations spatio-temporelles qui participent à l’habitabilité du milieu rural, notamment sur le territoire de la Communauté de communes Bastides de Lomagne (CCBL) dans l’est du Gers. Il s’agit de considérer comment les arrangements qui prennent place à l’intérieur d’un cadre familial ou interpersonnel, mais aussi ceux qui peuvent apparaître à travers les actions portées à l’intérieur des institutions publiques, interrogent la question des mobilités afin de tirer parti des opportunités existantes ou de faire face aux obstacles et aux contraintes imposées par le contexte. Qu’il s’agisse du covoiturage entre amis, voisins ou collègues, des groupements d’achats pour accéder à une qualité alimentaire jugée meilleure, ou de l’organisation du service à domicile, au quotidien des alliances se tissent, des solidarités s’installent, des normes sont mises en tension, etc. Deux aspects - le poids des “impensés géographiques” dans la compréhension des enjeux de mobilité et, le décalage existant entre les terrains de vie et les découpages administratifs avec lesquels on se confronte - deviennent ainsi nécessaires pour comprendre la complexité des enjeux autour des mobilités en milieu rural comme les questions qui émergent par les arrangements qui l’accompagnent, et qui se retrouvent tant du côté de l’habitant que de l’acteur public.